人的資本経営

人的資本経営

日本コムシスの人的資本経営の前提となる考え方として、企業価値の向上、豊かな社会の実現、社員のエンゲージメント向上はいずれも欠くことのできない、そして、相互に依存しあう重要な経営に関するテーマです。

社員一人ひとりの成長を支援し、働きがいのある職場環境を整えることにより社員のエンゲージメントが向上し、それがひいては組織の活力となり、生産性の向上や企業の持続的な成長が実現するよう戦略的な人的資本の最大化に努めてまいります。

採用

日本コムシスでは、継続的な採用活動を通じた多様な人材の獲得と同時に、定着に関する取り組みを実施し、入社3年以内の離職率の抑制に努めています。

新卒採用

新卒採用にあたっては、若手社員をリクルーターとして任命し、出身校の研究室訪問や会社説明会を通じて積極的にPR活動を行っています。また、インターンシップを実施し、学生に事業内容をより深く理解してもらうことで、日本コムシスの魅力を伝えています。さらに、新卒採用コースとして「オープンコース」と「初期配属コミットコース」を導入し、希望や適性に応じたコースを選べる仕組みを設け、配属後のミスマッチ防止にも取り組んでいます。

このような活動を通じて、早期離職の最大要因である雇用のミスマッチの防止に努めており、2024年度における入社3年目の新卒新入社員の離職率は17.9%でした。これは、世間一般の新規学卒者(大卒)離職率34.9%(厚生労働省 離職状況に関する資料:2021年3月卒)と比較しても、高い定着率となっています。

中途採用・カムバック採用

日本コムシスでは、事業拡大に伴い不足する人材確保のため、即戦力となる有資格者経験者の中途採用を積極的に実施しています。また、目まぐるしく進化する通信技術や技術革新に対応するため、高度かつ特殊な技術の知見や経験を持った有能な技術者や経営経験のあるマネージャーも毎年一定程度採用しています。

さらにシニア人材の経験とノウハウ活用の観点から、定年退職後に勤務する意欲があり、雇用基準要件を満たす人材をシニアエキスパートとして継続して雇用するカムバック採用を導入しています。

再雇用年齢は65歳から70歳までに引き上げ、本人と会社の双方が希望する場合、より長い年数働けるようになりました。また、賃金の見直しを図り、シニア社員の待遇改善を行いました。

通信システムは飛躍的進化を遂げているものの、従来から存在する設備の工事の中にはベテラン社員のみが習得している技術もあり、この制度によって、長く勤務したベテラン社員の熟練した技術や知識が次世代に着実に継承されています。

今後も企業競争力の維持・向上を図るために、再雇用者を含めた社内人材を最大限活用し、定年後も労働意欲を高め、活躍できる社内環境の形成に努めてまいります。

人材の育成

事業領域の拡大に伴い、建設元請けとしてのプロジェクトマネジメントだけでなく、総合的なマネジメント能力がますます求められるようになりました。一方で現場レベルにおいては、通信キャリアの設備投資の漸減と保守運営も含めたアウトソースの本格化により、従来の枠組みにとらわれないマルチスキル化が生産性向上のポイントとなります。

日本コムシスの育成方針としては、マネジメント能力開発に重点を置いた階層別研修や、複合技術者の育成、資格取得への各種支援制度の推進など、新たな事業環境に対応した人材育成を進めています。

また、次世代の事業運営を担う人材の育成を目的に「コムシスHD人材育成プラットフォーム」を策定し、グループを横断した運営体制で人材育成を行っています。

若手育成のためインストラクター・メンター制度

日本コムシスでは、若手社員育成のための施策としてインストラクター制度やメンター制度を導入しています。社歴や役職に応じた役割分担で新入社員をサポートし、その成長を促すとともに、サポートする側の社員もマネジメントスキルを身に着ける機会を提供しています。

また、入社3年までを目安に育成計画に基づいた支援を行い、人事部、所属部署との面談や、フォローアップ研修の実施を通じて若手社員への細やかなケアを行い、若手人材の定着を図っています。

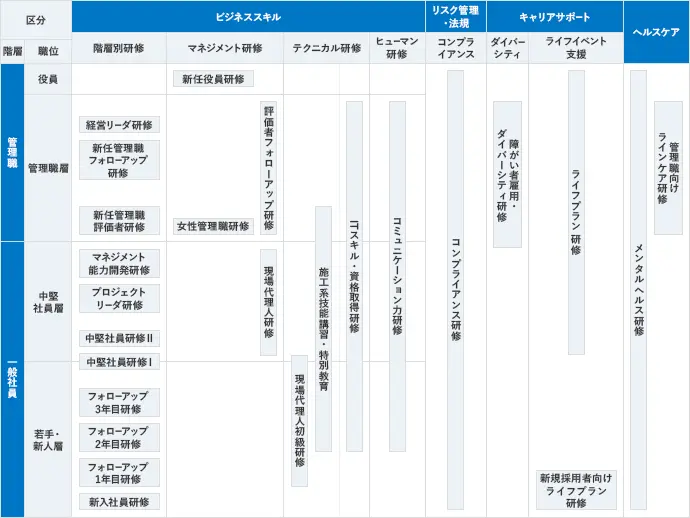

育成体系

- 階層別研修

コムシスグループでは、キャリアアップを目的として社員の職位に応じて、階層別研修を実施しています。特に新規採用社員フォローアップ研修は、離職率を抑え、貴重な人材をさらなるキャリアアップへと導いていく重要な目的があり、成果をあげています。

- 新任管理職・評価者研修

コムシスグループでは、管理職へ昇格した社員を対象に、新任管理職・評価者研修を実施しています。この研修は、管理職に求められるマネジメント能力の向上や適正な人事評価の実施を目的に、毎年行っています。今後も自ら行動し、会社に変革を起こす意識を持つ管理職の育成と公正な評価を通じて、モチベーションと成果・業績の向上が可能な職場環境の整備に努めていきます。

- 日本コムシスにおける各種研修

-

日本コムシスでは、提供サービスの品質・安全の向上や、社内業務における効率化を目的として各種研修を実施しています。

資格取得の推進

日本コムシスでは社員のスキル向上のため、資格取得に積極的に取り組んでいます。業務に関連する資格を推奨し、資格の重要度などに応じて、取得一時金を支給するなどのサポートを行っています。

技能競技大会等を通じた作業スキルの向上

日本コムシスは、技能者の施工技術や技能レベルを競い合うだけでなく、情報通信設備工事技術の向上や日々進化する材料・工法を全社へ浸透・展開させることを目的に、さまざまな技能競技大会を開催しています。また、業界の質的な底上げを図る外部機関の主催するコンテストにも積極的に参加しており、各エリアの技術者が切磋琢磨することにより、技術者のモチベーションを高め、グループ全体の技術力向上および技術交流、人材の育成を図っています。

エンゲージメント向上のための取り組み

勤務形態の多様化

日本コムシスでは、多様な働き方の実現と生産性向上を目指して働き方改革に取り組んでいます。

- フレックスタイム制度

-

フレックスタイム制を導入し、すべての社員がライフステージに応じて働き方を柔軟に選択できる環境を整備しています。

- エリア職社員制度

日本コムシスでは、社員のニーズに合わせ、地元志向の優秀な人材の確保と定着を目指し、勤務エリアを限定した「エリア職社員制度」を導入しています。本制度を導入することで、個人の価値観やライフスタイルが尊重され、長年住み慣れた地元で専門性を高めていくことが可能になります。このように、社員一人ひとりのニーズに合った働き方を提供し、多様な価値観を持った人材を生かすことで働き方改革の一助にもなっています。

ワークライフバランス

- 長時間労働解消の取り組み

-

日本コムシスでは、長時間労働の解消に取り組んでいます。定時退社日の設定や一斉休暇取得を導入する一方で、ブリッジ休暇※やプラスワン休暇、年次有休取得推進期間などを設けています。また、産業医による面談、指導、勤務管理者による深夜・休日勤務の管理状況の確認なども実施しています。

有給休暇以外に特別休暇を設定するなど、夏季休暇や年末年始などの長期休暇の際に社員がしっかりと休めるよう環境整備を行っています。

- ※法定休日の間を年次有給休暇でつないで連休とするもの。

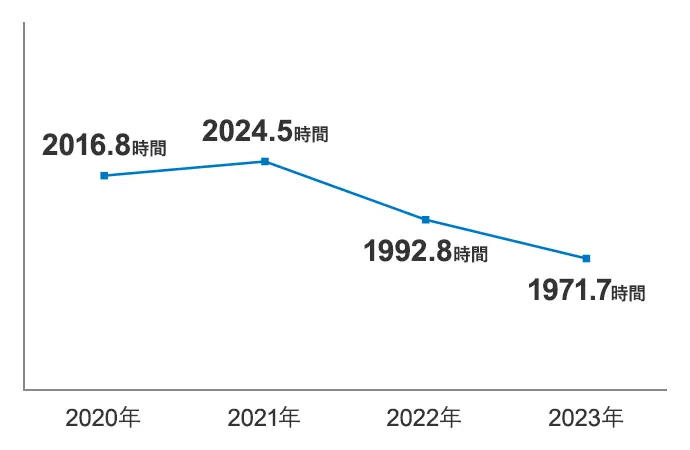

- 年間総労働時間削減の取り組み

-

従業員の健康管理の観点から年間総労働時間の削減も進めており、グループ全体で様々な施策を展開しています。具体的には、RPA(ロボットによる業務(プロセス)の自動化)を稼働させることで定型業務を自動化し労働時間の削減を図ることや、2024年3月より建設業における時間外労働上限規制の適用猶予終了に伴い、可視化ツールやシステムを利用した勤務チェックをはじめとする労務管理の強化を進めるなど、労働時間の適正化に努めています。

年間総労働時間の推移

労働組合との連携

日本コムシスの労働組合は、情報産業労働組合連合会(ICTJ)と連携しながら組合活動を行っています。また、労働組合と職場環境の改善やさまざまな制度構築・運用について意見交換・協議を行い、有能な人材が能力を発揮できる価値ある職場づくりとワークライフバランスの充実に日々努めています。

マネジメント層との対話

- 役員との対話会の開催

-

日本コムシスでは、社長をはじめとする経営層と社員とが直接コミュニケーションを図ることができる「対話会」などの交流の場を設けています。それぞれが垣根を取り払い、気兼ねなく話し合える有意義な機会として、積極的に活用されています。

- 本部長などとの意見交換会を実施

日本コムシスでは、各工事事務所のキャラバンや現場代理人会議を実施し、本部長による安全への注意喚起や各部門長からの最新業務状況について説明した後、意見交換会を行い、現場との情報共有を図っています。

- ホットラインを開設

日本コムシスでは、マネジメント層に疑問や意見を直接伝えることができるホットラインを社内ポータルサイトに開設しています。寄せられたさまざまな意見については、関係部門で対応策を協議し、改善に努めています。

成績に対するフェアな評価の実践

日本コムシスでは、組織的な社員の育成を行う一方で、社員の業績をフェアに評価するための取り組みを積極的に行っています。

導入している目標管理制度では、上司と部下が面談する機会を設け、事業目標を共有したうえで、各個人が実現可能なより高い目標を設定しています。評価については、個人の成果を数値化することにより公平性と透明性を確保し、組織単位での業績貢献度も加味するなど、多角的視点を取り入れています。

業績と職務能力を公平かつ的確に評価できる制度とすることにより、社員のモチベーション向上に努めています。

インセンティブの導入

社員のモチベーションを高めるための成果型報酬についても拡充を検討しています。

個人の業績考課と連動した賞与の支給に加え、チームごとのパフォーマンスに応じたインセンティブの導入、また著しい成果を上げたチームについては、社長表彰という形で褒章を与えることでモチベーションアップを図っています。

今後、特にITソリューション事業と社会システム関連事業の事業拡大推進に向けた優秀な人材確保のために、より踏み込んだインセンティブ体系が必要になる可能性もあると認識しています。